天王寺動物園長 園田 義昭

|

|

セキショクヤケイ

|

今年は、干支でいえば10番目となる酉年です。また、天王寺動物園が、大正4年卯年の1月1日に開園してからちょうど90周年を迎えました。

さて、酉とは、鶏のことで酉の字は酒器から来た象形文字です。季節は、旧暦8月を意味し、方位は西、時刻は午後5時から7時までをいいます。

ところで鶏の祖先は何でしょう。それはヤケイ(野鶏)と呼ばれるキジの仲間の鳥です。

このヤケイには、セキショクヤケイ、ハイイロヤケイ、セイロンヤケイ、アオエリヤケイの1属4種がいます。今でも東南アジアやインドなどに生息しています。学者によって、いろいろ考え方もあるようですが、遺伝的なことや鳴き声により、セキショクヤケイが鶏の原種であり、これが家畜化されたと考えるのが主流になっています。紀元前数千年前にアジアで家畜化されたようで、その後世界各地に広まっていきました。

鶏は、当初は肉や卵を食用とするのではなく、時を告げる鳥として、また、闘鶏に使用する目的で飼われたようです。昼夜の境を告げる霊鳥とされました。鶏が宵鳴きをしたため朝だと勘違いをして恋路を邪魔されたという歌が、日本書紀や万葉集、伊勢物語にも幾つかあります。闘鶏は、吉凶を占っていたのが、後に娯楽となりました。闘鶏の歴史は非常に古く、東南アジアで始まりインド、ペルシャを経て、古代ギリシャに伝えられました。ローマで定着した闘鶏は、スペインから北欧を経て中世イギリスで大流行しました。ヘンリー8世は闘鶏を好み、王宮内に闘鶏場まで作りました。この闘鶏のルールは、よくできており近代ボクシングに、ヘビー級、ライト級、バンタム級など闘鶏用語がそのまま使用されています。日本でも、平安朝以降、鶏合わせとして行われ、鎌倉・室町時代にも引き継がれました。紀州田辺には、闘鶏神社が建てられています。

日本で鶏が飼われるようになった正確な年代はよくわかっていませんが、おそらく弥生時代ごろに、中国から朝鮮半島を経由して入ったと考えられています。古墳時代の遺跡から鶏をかたどった埴輪が東北地方から九州地方まで各地で出土しており、このころ日本の広い範囲で飼育されていたようです。

どうしてニワトリと呼ぶようになったのでしょう。鶏の古名はカケといい、古事記、日本書紀、万葉集のなかにありますが、これは鳴き声からきた擬音語です。日本では鶏を家畜として、庭で放し飼いにしており、カケの枕詞として「庭つ鳥」があり、「庭つ鳥鶏」つまり「ニワツトリカケ」と呼んでいたものが、分離してニワトリという呼び方になったのです。もう一つの説は、「丹羽鳥(ニワトリ)」でセキショクヤケイ由来の、地鶏の羽の色が赤(丹)、実際は褐色ですが、羽の色が赤い鳥という意味でニワトリとなったということです。

日本で鶏について書いた最古のものとしては、古事記や日本書紀に天照大神が素戔鳴尊(すさのおのみこと)の乱暴に怒り、天岩戸に入ったために、世は闇になった。そこで、八百万(やおよろず)の神々が相談して、常世(とこよ)の長鳴鳥を集めて鳴かしたとあります。日本で有名な長鳴鶏は、高知県原産の東天紅、青森・秋田・岩手県山間部が原産の声良、新潟県原産の唐丸の3種です。現存する日本鶏の元となった鶏は、平安時代の初期に遣唐使が長江河口の昌国から持ち帰ったので小国と名づけられました。小国は、正確に時を告げるのと、鶏合わせ(闘鶏)の勇士であったために、広く飼われるようになりました。江戸時代初期には、中国から大唐丸と烏骨鶏が、軍鶏(シャモ)がシャム(現在のタイ)から、矮鶏(チャボ)がチャンバ(現在のベトナム)からそれぞれ伝えられました。日本鶏は、外観の美しさや鳴き声を楽しむ愛玩用と闘鶏用の品種が大部分です。17種類が天然記念物に指定されており、そのうち、尾長鶏のみが特別天然記念物となっています。

|

|

平安時代の庶民の闘鶏

|

|

|

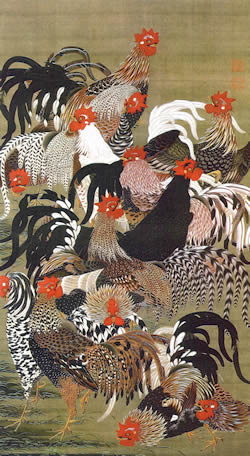

若冲の絵「群鶏図」

|

鶏を題材とした絵画、陶芸、彫刻は、各種の展覧会に行くと、必ずといっていいくらい展示されています。鶏の絵といえば鶏の画家、伊藤若冲(1716〜1800)です。若冲は、京都の繁華街の錦小路に生まれ、絵画は写実に基本を置くべきであり、羽の色が五彩の変化をする鶏こそ、写実の勉強にふさわしいと、実際に自宅の庭に数十羽の鶏を飼い、デッサンをしたそうです。初期の作品としては、「雪中雄鶏図」があり、他に「群鶏図」など、ありとあらゆる姿の鶏の絵を書いています。若冲の絵は、京都の相国寺や鹿苑寺にあります。大阪では、豊中市小曽根の西福寺にありますが毎年1回、11月3日の文化の日の虫干会寺宝展観日に限り見ることができます。 セキショクヤケイが家畜化されて鶏になったわけですが、それ以来人類の生存のために計り知れない貢献をしています。現実的な話になりますが、鶏を日本で食用にするため、検査をするようになったのは、平成4年4月1日からです。海外との貿易の関係もあり、「食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律」ができたからです。

鶏の話をいろいろしてきましたが、日本で79年ぶりに昨年の1月に発生した、高病原性鶏インフルエンザについて、説明をしないわけにはいけないと思います。このインフルエンザから新型インフルエンザが出現しないように警戒することは、もちろんですが、日本においては、一般の人に感染することは、まず考えられません。なぜかといいますと、感染した鶏と濃厚な接触があり、はじめてごく一部の人に感染するのであって、ほとんどの人には、このような機会がないと思います。ましてや、一般に販売されている鶏肉を食べて、感染する可能性はほとんどないといえます。高病原性鳥インフルエンザが発生した場合、その農場及び周辺の鶏や鶏卵等は、移動が制限され、市場に出回ることはありません。病原体のウイルスは、通常の場合人に感染しませんし、加熱(75゜C)することや胃酸(pH3)でも死滅します。

「鶏口となるも牛後となることなかれ」という諺がありますが、今をどう生きていくべきなのでしょうか。何はともあれ、今年は、バタバタせず、「ケッコウな世の中」になることを期待しています。

参考文献

「なきごえ」大阪市天王寺動物園協会

「万有百科大事典」(動物)相賀徹夫1974・10小学館

「世界大博物図鑑」(鳥類)荒俣宏1987・5平凡社

「日本動物大百科」第4巻鳥類・下中直人1997・3平凡社

「干支の動物誌」阿部禎1994・10技報堂

「若冲」 狩野博幸1993・10 紫紅社

「日本絵巻大成」8 小松茂美1997 中央公論社