1915年 (大正 4年)、天王寺動物園は日本で東京(上野)、京都についで 3番目の動物園として開園しました。府立大阪博物場附属動物檻

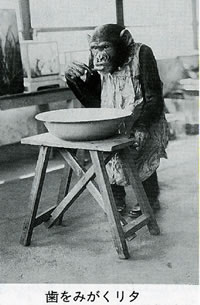

(1884年開設)の廃止に伴い、アジアゾウをはじめとする動物を譲り受け、さらにライオンなどを購入し、約60種 230点ほどの飼育動物でスタートをきったのです。開園10年目頃からは海外から珍しい動物が次々に入り、1940年には350種1600点を越える日本最多の飼育動物を誇りました。その中でも1932年に来園した雌チンパンジー(愛称リタ)は竹馬、自転車乗り、食事マナーなどをこなす芸達者で、リタ見たさに多くの人が来園し、1934年には250万人という天王寺動物園の最多記録が作られました。動物園の華々しさの一方で、太平洋戦争への突入は貴重な動物の犠牲を生じることとなりました。特に1943年秋、ライオンなどの猛獣10種26頭の薬殺処分は悲しいできごとでした。

|

|

1932年に来園したチンパンジーのリタは類まれなる才能を見せてくれました

|

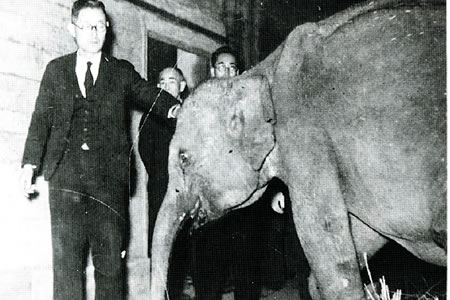

終戦時にはわずかな動物しか残っていなかったため、市民からは静物園と呼ばれた時もあります。しかし1950年にタイからゾウ(今も健在な春子)が、1951年にはチンパンジーやライオンなどが来園し活況が戻りはじめました。1961年からは古い施設を建て替える動物園改造 9カ年計画が始まり、無柵放養式のライオン舎やクマ舎、類人猿舎などが新しく建てられました。

海外との動物交流は1970年の大阪万国博覧会で日本初渡来のキーウィをはじめインドゾウなどの動物が親善大使として贈られてきて以降、活発化しました。当初は、友好都市や姉妹都市提携による親善動物交流が中心でしたが、この15年ほどは米国からいただいたシシオザルやドイツからのドリル、一方英国へ送り出したクロサイなど希少動物の国際繁殖計画にそっての交流が盛んになってきました。

9カ年計画で作った施設の老朽化が問題になってきた頃から、自然保護や環境問題への関心が高まりはじめ、新しい動物園づくりが要求されだしました。1991年に天王寺動物園の将来構想を作成したのはまさにこの時で、これを基に天王寺動物園 ZOO21基本計画を1995年に策定し、生態的展示手法を用いた動物舎づくりを進めることとしました。1995年に開館した爬虫類生態館は ZOO21計画の第一弾となるもので、続いて1997年には日本で初めて水中の観察ができるカバ舎が、1998年にはサイ舎、2000年にはアフリカ・サバンナ区草食動物ゾーン、2004年にはアジアの熱帯雨林ゾーン・ゾウ舎が完成し、公開されました。生態的展示手法を取り入れた動物園整備は着々と進められ、今年はサバンナ区肉食動物ゾーン建設に着手する予定です。

天王寺動物園の90年の歴史を振り返ると、その社会的な役割は時代ごとに移り変わっていますが、今や動物園の進むべき道は明確になってきました。動物の展示を通じての感動や情報、学習の場としての提供だけにとどまらず、動物園の果たす役割とは何か、入園者の方々が何を求め何を期待しているのかなどを把握しながら、次の100周年を目標に動物園作りを進めていきたいと考えています。

|

|

1950年に来園したゾウの春子は戦後の動物園の復興に大きく貢献しました

|

(飼育課 宮下 実)