|

ヒメハリテンレックを見よう

天王寺動物園のゲートから奥にまっすぐ行ったところにある「夜行性動物舎」。ここでは日本で唯一、ニュージーランドのキーウィを見ることができますが、今回の主役はその隣で展示されている、マダガスカル島からやってきたヒメハリテンレックです。

ハリをまとった他人のそら似

ハリモグラやヤマアラシ、ハリネズミの名前はみなさんも聞いたことがあると思います。みんな体にハリをまとって身を守るほ乳類ですが、この3種はすべて異なるグループに属する「ハリ仲間」です。ハリモグラは、カモノハシと同じく卵を産む原始的なほ乳類(単孔類)。ヤマアラシはネズミと同じげっ歯目ですが、ハリネズミはネズミではなくモグラの仲間、食虫目です。つまりこの3種には共通の「ハリをもつご先祖さま」がいたのではなく、それぞれハリを持たない生きものが進化して、たまたま似たようなやりかたで身を守る手段を身に付けたわけです。

このように、ある生きものと別の生きものが一見似ていても、その特徴が共通の祖先種に由来するのではなく別々に進化した結果と考えられることを「収斂(しゅうれん)」と呼びます。簡単に言えば、生きものの世界の「他人のそら似」です。

テンレックはゾウの仲間?

ヒメハリテンレックに話を戻しましょう。テンレックの仲間はアフリカ大陸から東に400km離れたマダガスカル島を中心に生息しており、ハリネズミにそっくりなハリテンレックのほか、カワウソに似たミズテンレック、モグラに似たコメテンレックなどがいます。これらはすべてアフリカ大陸から渡ってきた1種のテンレックに由来し、島の中でさまざまな環境に適した多様なテンレックが進化したと考えられています。特にハリテンレックとハリネズミは姿形が非常によく似ており、収斂進化のお手本のような存在です(図1,2)。

ハリネズミとハリテンレックが別々の祖先から生じたことは以前から知られていましたが、それでもテンレック自体はハリネズミと同じ食虫目とこれまで考えられてきました。ところが研究者が改めてDNAで調べたところ、テンレックはハリネズミやモグラよりも、なんとゾウやツチブタに近い仲間であることがわかったのです。

DNAで読み解くほ乳類の進化

生きものを比べて分類するときの基本は体のいろいろな形を見ることで、たいていはこれで多くのことが判明します。ところが比べる生きものがあまりにも異なっていたり、逆に他人のそら似が混ざっていたりすると正しい関係を知ることが困難です。そこで最近は、形の情報とともにDNAの情報が用いられるようになってきました。DNAは親から子へ、子から孫へと受け継がれ、そのつながりを確実に示す証拠ですから、DNAを注意深く調べることでこれまでよくわかっていなかったほ乳類の大きなグループ分けができるようになったのです。

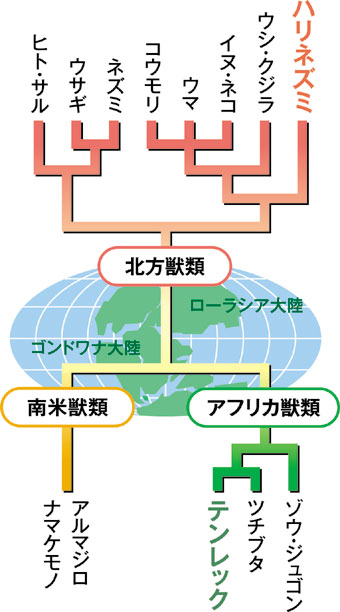

図3に、新しく見直されたほ乳類*の関係を示しました。背景の世界地図は、1億年前の大陸のようすです。ほ乳類の祖先はまだ恐竜が繁栄していた時代に、ローラシア大陸(ヨーロッパ・アジアと北米大陸の前身)と、ゴンドワナ大陸が分離したアフリカ、南米の3つの大陸に分かれて生息するようになったと考えられています。恐竜が絶滅した後これら3グループが著しく多様な進化を遂げ、「北方獣類」、「アフリカ獣類」、「南米獣類」という大きな3つのグループが誕生しました。異なるグループがそれぞれ多様化したからこそ、ほ乳類にはたまたま似たものがよく現れるのでしょう。旧来の食虫目という分類群は他人のそら似を含んでおり、北方獣類の「真食虫目」とアフリカ獣類の「アフリカ食虫目」に分けようと提唱されています。

地球上には数千万種ともいわれる多様な生きものがいます。それぞれにご先祖さまがおり、その暮らしを支える環境や他の生きものとの関係があります。動物園の動物たちを見るときは、生きものの歴史と関係にも興味を持ってみませんか。目の前の動物の歴史物語は、どこかであなたと必ずつながっているのです。

|

|

筆者の所属するJT生命誌研究館(大阪府高槻市)では、生きものの進化と関係を知る研究と表現の活動を行っています。収斂進化をテーマにしたペーパークラフト「他人のそら似」は研究館グッズとして今春発売予定。館内でも進化を読み解く展示を公開しています。

詳しくはホームページ( http://www.brh.co.jp/)をご覧ください。 |

(やまぎし あつし)

*ここでは、単孔類と有袋類をのぞくほ乳類(真獣類)についてとりあげます。

|