|

はじめに

時々、絵本などで耳を背中にピタリとつけて疾走するウサギの絵を見ます。しかし、これは間違いなのです。

ウサギによっては時速80㎞もの猛スピードを出すものまでいますから、少しでも風の抵抗を避けるため、耳をねかせて走る、ということは一見、とても合理的なことのように思えます。しかし、これは誤っているのです。

ウサギはワシなどの猛禽類やキツネなどの肉食動物のエサの代表格になる動物です。ですからウサギは常に狙われている動物なので、走っている時、つまり捕食者に見つかりやすい目立つ行動をしている時はとても危険な状況なのです。このような理由で、周囲の怪しげな物音を少しでも聞き逃すことのないよう、走っているときは必ず耳はピンと立てているのです。

今年はウサギ年です。鳴き声をほとんど出さないことから、近年、爬虫類などと同様、サイレントペットとしてアパートやマンション暮らしの方のペットとして大人気です。また、私が子どもの頃も、小学校の飼育小屋でよく飼われていました。

皆さんよくご存知のウサギですが、知られていないことが結構たくさんあるのも、このウサギなのです。ウサギ年の初めにあたり、ウサギにちなむ、皆さんがビックリするようなお話をご披露したいと思います。

二重の前歯

ウサギというとちょっと飛び出た愛らしい前歯がトレードマークですね。この前歯はとても鋭く、ウサギが木の皮や枝を食べた後を見ると、まるでナイフで切り落としたかのように、スパッと切れています。ネズミも鋭い前歯が特徴です。ですから、ネズミとウサギは同じ仲間のように見えるかもしれませんが、実は全く別の仲間です。それはそのトレードマークである前歯を見ていただければ分かります。ウサギの上アゴの前歯は2本なのですが、その二本の前歯の裏側に細いクサビのような歯があり、前歯が二重になっているのです。このクサビ状の歯は、きっと前にある前歯を後から支える役目があるからなのでしょう。

子育て

一口にウサギといっても、世界には60種類近くもいます。これらは大きく二つに分かれます。ナキウサギ科とウサギ科です。ナキウサギ科には北海道で見られるエゾナキウサギが含まれ、ウサギ科には本州のノウサギや北海道に住むエゾユキウサギが含まれます。このウサギ科が、さらに22種のノウサギ類と24種のアナウサギ類とに分かれます。ノウサギとエゾユキウサギはノウサギ類に属し、アナウサギ類に属するウサギは野生では日本には住んでいません。でも、ペットとしてたくさん飼われているウサギは、元はスペイン辺りに住んでいたアナウサギを約2000年前に家畜化したものです。

英語でウサギというとまずラビットという言葉が浮かんできますが、これはアナウサギのことを呼ぶ英語名です。実は、あまり馴染みがないかもしれませんがヘアーと呼ばれるウサギもいます。こちらはノウサギのことです。このラビットとヘアーは同じウサギとはいえ生まれてくる子どもの状態が全く違います。

アナウサギはその名のとおり穴を掘り、その中で出産します。子どもはとても未熟な状態で生まれてきます。体には毛も生えていず、目も開いておらず、耳の穴もまだ閉じています。それに比べると、穴の中ではなく、少しくぼんだ程度の草地に産み落とされるノウサギの子どもは、十分発達した状態で生まれてきます。毛が全身を覆い、目もパッチリ開いていて、耳も長く、ちゃんと聞こえるようになっています。つまり、敵の襲ってこない、きちんと守られた穴の中で生まれるアナウサギの子どもは未発達、敵が今にも襲ってくるかもしれない所で生まれるノウサギの子どもは十分成熟した状態で生まれてくるというわけです。当然妊娠期間はノウサギのほうが10日程度長く、体重も平均すると倍以上あります。未発達な状態で生まれてくるアナウサギの場合を晩成性、十分に発育した状態で生まれてくるノウサギの場合を早成性と呼びます。このような差は他の哺乳類や鳥類でも見られますが、鳥類の場合、地面から離れた高い所に巣を作るスズメやツバメのヒナは晩成性で、地面で卵を温めるキジやカモのヒナは早成性です。

|

ノウサギの赤ちゃんの哺乳は1日に1、2回です |

|

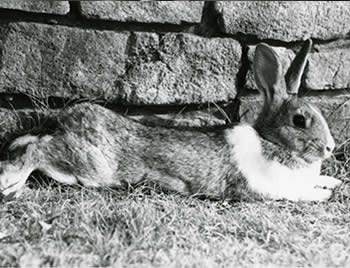

狩られる立場のウサギは常に注意を怠りません |

このように出産時の状況が極端に違うアナウサギとノウサギの子どもですが、両者とも哺乳は一日に1、2回です。生まれてすぐには動くことができないアナウサギの子は巣穴の中で寝ているだけですが、ノウサギの子どもは昼の間は兄弟姉妹がばらばらになって安全なところで捕食者からジッと隠れています。そして日が暮れて一時間位すると赤ちゃんたちは一か所に集合します。集合するとすぐに母親が合流し、哺乳が行われます。哺乳が終わると赤ちゃんたちはまた分散して隠れる、という育て方をします。母親が子どもたちを放りっぱなしにするというのはアナウサギとノウサギに共通のことですが、母親の体臭を子どもたちにつけないようにして捕食者に気付かれにくいようにしているのでしょう。この戦略は大成功で北極や南極を除く世界各地でウサギの仲間は暮らしています。

私事で恐縮ですが、実は私、今年、年男です。また、私の職場、天王寺動物園も年男(?)で、今年、96周年を迎えました。ぜひとも今年は、この干支のウサギにあやかって、ピョンピョンと一大飛躍をしたいと願っているところです。

(天王寺動物園長 長瀬 健二郎)

|