私事で恐縮ですが、ウマというと40年近く前、私の大学時代のことが思い出されます。獣医学生には専門科目の一つとして解剖学の講義と実習が課せられています。獣医師にとって、その対象である動物についてその形や構造の実態を理解することは必要不可欠です。解剖学は骨学、筋学、内臓学という風に順番に進んでいきますが、最初に骨学の講義を受けます。そしてその講義の次に実習が始まるのですが、その教材はウマの骨でした。初めに解剖学の先生から「ウマの解剖学は獣医学の基礎である」という話がありました。その時、なぜだろうと疑問に思いました。これは後からわかったのですが、実は獣医学の歴史と大いに関係があります。

家畜ウマ 野間馬(日本在来種)

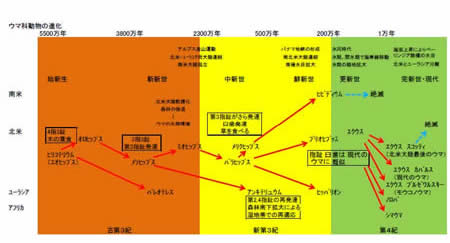

グラントシマウマ(サバンナシマウマの1亜種) ちなみにウマ科以外の科においても第3指以外の指は退化傾向を示しサイ科では前後肢とも3指、バク科では前肢が4指、後肢が3指となっています。これら現存のウマの直接の祖先にあたる動物は6,500万年前に始新世に現れたヒラコテリウムと呼ばれる体高約30cmの現在のキツネぐらいの大きさの動物でした。ヒラコテリウムの指の数は前肢が4本、後肢が3本でした。草食動物ではありましたが、当時の生息環境は森林で、柔らかい草や木の芽などを主食にしており歯の構造はイネ科植物などの草を咀嚼(そしゃく)するには十分に適応していなかったと考えられます。ヒラコテリウムは現在の北アメリカからヨーロッパのかつて森林であった地域に広く分布していましたが、始新世前半以降ヨーロッパでは絶滅し、現存のウマに至るウマ科動物の進化の舞台は北アメリカに移り、やがて北アメリカで進化したウマ科動物は西に向かい、ユーラシア大陸からアフリカ大陸まで分布を広げます。その間ウマ科動物は、体の大型化、第3指の指骨の長大化と他の指の退化、脊椎の彎曲(わんきょく)度合いの減少と柔軟性の減少、切歯の幅の拡大、小臼歯の大臼歯化、歯冠が高くなるなどの進化を遂げていきます。皮肉にも、その後北アメリカにいたウマ科動物は1万年前に突如絶滅します。これはベーリング海峡が氷河期で凍結しており、当時ここを通って北アメリカに渡った人類の狩猟による可能性が高いと考えられています。 ウマ科の進化図

さて、天王寺動物園は例年1月2日より開園させていただておりますが、今年の元日は来年の2015年(平成27年)1月1日が天王寺動物園開園百周年にあたるため百周年を盛り上げるためのプレイベントとし臨時開園とさせていただきました。その中には日本の在来馬である野間馬が新世界ゲートでお客様をお迎えする行事を行いました。日本では戦前、ウマが軍馬として重要であったことから、大型馬の育成を奨励し、野間馬のような小型馬の育成は抑制しました。また、戦後はいわゆるモータリゼーションでウマの役割は乗馬や競馬など、ごく限られたものとなりました。在来馬の運命はまさに風前の灯火でしたが、何とか保護団体により維持されています。そうした動物を展示することでウマの現在を知っていただくことも動物園の仕事です。天王寺動物園には野間馬、サバンナシマウマそして希少種であるクロサイというウマ目の動物たちが暮らしています。ぜひ会いに来てください。

(天王寺動物園長 高橋雅之)

|