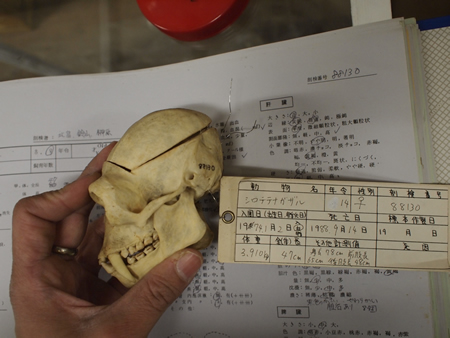

「アアッ!これかァ!」動物病院で私は思わず叫んでしまいました。そして10年来の疑問が一気に解決したのです。 動物園では動物の死後、貴重な野生動物の資料として、剥製や全身骨格、羽、毛などの標本を残したり、足型などを採取することがあります。とはいえ、我々獣医師が業務の合間に標本を作成しますので、本格的な剥製や全身骨格標本の組み立てができるわけではありません。しかし、比較的容易に作れるのが頭骨標本です。死因を調べるための解剖が終わったあとの動物の頭を、首の骨と骨の関節で切断します。あとは、小型の動物であれば、ミルワームという虫(当園で飼育している鳥類などの餌であるチャイロコメノゴミムシダマシの幼虫)の飼育箱に入れておけば、皮や肉などの軟部組織を虫がきれいに食べて、お掃除してくれます。中型の動物は土に埋めておけば、シデムシ類やその他の土の中の生物が、骨以外の部分を分解して食べてくれます。半年後に掘りだすだけです。大きな動物の場合は頭の皮をむいて、大きな筋肉を外して、食べやすいようにしてから土に埋めます。大鍋で煮たり、強いアルカリ性の液体に浸ける方法もあるのですが、それぞれ長時間煮込んだり、骨がアルカリで溶かされてもろくなってしまったり、と短所があります。 さて、そうして作られた頭骨標本はレクチャールームにある剥製保存庫などに保管されるのですが、ときおり(というかかなりの確率で)目印のラベルが外れていて、何の頭骨かわからないことも多いのです。これが剥製であれば毛色や模様から種の推定も可能ですし、まだしも全身骨格であれば、体格や雌雄、年齢などを推定できます。しかし、例えば小型のネコ科動物と、ライオンの幼獣などは頭骨が似ています。もちろん乳歯から永久歯への生え換わりが観察できれば、幼獣であるとわかりますし、歯の数(ネコ科でも、ヒト同様に大臼歯は永久歯しか生えないので、乳歯の方が数が少ない)、全くすり減っていないことで、幼い個体とわかることもあります。しかし、サルの仲間などになるとかなりお手上げです。 そんな謎の頭骨標本の中には、5ケタの謎の数字が書かれているものがあります。“82005”、“88130”“90001”というように8や9で始まり、0で始まるものは無く、0は3~4ケタ目に出現することが多い、という傾向があります。初めは日付かと思いましたが、1988年11月23日ならば881123と6ケタになるはずですし、0が二つ続くことはありません。標本台帳にはこの5ケタ番号は載っていません。どうやら、かつて動物病院の2階に保管されていた標本に多いようです。先輩の獣医師に聞いても、「さあ、分からないねえ」とのこと。 そんなわけで動物園配属依頼10年近く、「いつか解いてやる。ジッちゃんの名にかけて!」(←テレビ見過ぎ)とモヤモヤしていたのですが、ある日死体を前に新たな解剖用紙を取り出し、年ごとの通し番号14003を記録していたその時です。閃きました。これではないか? 急いで動物病院の記録室に行き、1988年の解剖記録から130番目、88130を探しました。“解剖記録番号88130:シロテテナガザル、雌、9月14日死亡”謎の番号は解剖記録番号だったのです。動物の種類と死亡日がわかれば、記録から入園日やカルテをたどることができます。このシロテテナガザルは1974年(昭和49年)1月2日、当園生まれでした。このことがあってから以降は5ケタの番号が書かれていないか調べては、個体を特定し、頭骨にラベルをつけ、標本台帳に記入しています。

(芦田 貴雄) |

||