3年間の動物園生活

私が天王寺動物園で仕事をし始めたのは比較的最近になってのことで2012年の4月のことでした。大阪市に就職後はずっと公衆衛生の仕事に従事していたのですがその間いつかは動物園で働きたいと思っていました。しかし、実際に動物園への異動の内示をいただいた時にはたいへん驚きました。学生時代に天王寺動物園で獣医実習をしたことはありましたが、勤まるかどうかの不安と、念願の仕事に就けた喜びとが入り混じった気持でした。だがその心配も杞憂(きゆう)に終わり、現に動物園で働き始めます と、毎日が驚きの連続で、とにかく1日があっという間に過ぎ、とても充実した毎日を送ることができました。

わずか3年間の動物園生活でしたが、数えてみると思い入れのある動物はいくつかあります。どれが一番とは決められませんが、アムールトラの虎二郎(こじろう)は、私服のときでも気づいてくれ、近づいてくれるので覚えてくれているんだなと、うれしい気持ちになりましたし、また毎夕の園内のパトロール時には、イヌワシのハヤテが欠かさず鳴いて合図を送ってくれ、コクチョウのサユリは他のお客さんがいるときはやらないのですが、1人で見回りをしていると必ず鳴き声を上げながら近寄って来てくれていました。そんなこともあって、動物を 見るとつい話しかけてしまうのですが、はためにはちょっとヘンなヤツと思われていたかもしれません。

イヌワシのハヤテ

コクチョウのサユリ

管理職として、そして獣医師として天王寺動物園に勤務することになったため、実際に手術などで動物には触ることはありませんでしたが飼育担当者や現場の獣医師の仕事を見ていて、キリンのハズバンダリートレーニングは自分でもやってみたい仕事でした。私自身が体温測定や採血ができたなら、普段から近寄ってくるキリンとの距離がもっと縮められたかもしれないと今、つくづく思い起しています。

ところで動物園の職員はだれもが専門性が高く、優秀なスタッフがそろっていると思います。一例を上げれば恒例のイベントとして好評を得ている「夜の動物園ガイド」なども安心して 任せられますし、事前に参加者にも動物にも危険のないよう十分にチェックしたうえ、毎年新しいアイデアを出しては参加者を飽きさせない工夫など、それぞれが高い意欲を示しながら臨んでいる職場だと思います。

とはいえ、後輩に伝えたいことといえばやはり人間関係の大切さです。私自身、気になったところをその場で伝えると、それをきっかけに職員同士のコミュニケーションが深まり、休憩時などリラックスしたときに飼育担当者と世間話をしたり、気づいた点をさりげなく伝えたり、また情報を共有することで仕事の上でもとても役に立ちました。

さて、視点を変え、開園百周年を迎えた天王寺動物園の職員に寄せる期待といえばやはり来園者のことが気になります。来園者の気持ち はそれぞれに違いがあるというのもまた事実です。個人的なことですが先日、父と息子を連れて京都動物園に行ってきました。そこでまず最初に気づいたのは動物園では親子の会話が弾むということと来園者には多様なニーズがあるということです。小さな子ども連ればかりではなく、大人向けのコンテンツがもっとあってもいいでしょうし、サポーターもより広く募集すればさらなる発展へ出立できると思うのですがいかがなものでしょうか。

(天王寺動物園前動物園担当課長 九之池 薫)

動物とすごして39年

中学生のときに、動物園で飼育係の募集について聞いたことがありました。その時は空きが出るまで募集しないことで、それよりも、まず農業高校への進学を勧められ、そのこともあって、大阪府立農芸高等学校に入学、卒業後、実習助手としてその高校に就職しましたが、その後も毎年、天王寺動物園に履歴書を出していました。すると2年半後の1975年の秋になって動物園から電話があり、飼育係の募集をしているからすぐ来いとのことで、その高校を10月末で退職。先生方には大変ご迷惑をおかけしたにも関わらず、私が動物園を志望していることをご存じだったこともあり、大いに喜んでくださいました。11月1日は忘れられない日です。その日から私は臨時採用で働き始めました。

とにかくうれしく、喜びにあふれていました。最初はアジアゾウの担当で、危険な動物と聞かされながらも、陸上で一番大きな動物を担当できることがうれしく、また飼育マニュアルのない時代で、先輩の下でゾウの飼育の手伝いをしながら仕事を覚えました。

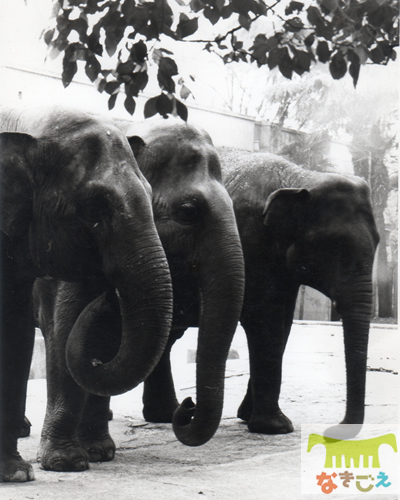

働き始めたころはゾウもこちらの様子を見ていましたが、そのうちイタズラをし始め、わざと通せんぼをされたりで、さんざんな目にあったものの、しかし、一歩間違えると大事故につながるので、気は許せず、徐々にというか次第にゾウの怖さが体を襲うようになりました。結局ゾウは28年間担当しました。当時は今のように、1頭ずつ順番に飼育経験させるのではなく、いきなり最初から3頭いたゾウ全ての部屋に入らなくてはなりませんでした。もちろん喜びと恐怖が入り混じっていましたが、「怖い怖い言うとったら、いつまでもできひんのじゃあ」と先輩に言われました。一番怖かったのはユリ子。当時のゾウは十分調教されていませんでしたが、きっちり調教すればユリ子が一番賢かったのではないかと思います。言葉は悪いですがユリ子は悪賢いところがあって、愛情を込めて接しても返してこないところもありました。不満があると頭を柱にぶつけたり、足で鉄柱をけったりすることもありました。春子、ラニー博子は頑固なところがあって、運動場から帰らないときは、足にロープをかけ、運動場に設置しフックに通して少しずつ引っ張って寝室に入れました。

アジアゾウ左からユリ子、春子、ラニー博子

ずっとゾウの飼育を担当していましたが、それでもずっとライオンなどの肉食動物をやってみたいと思っていました。すると、定年前に肉食動物舎の応援に入る役がめぐってきました。でもやっぱり思い入れのある動物は、やはりゾウです。サルやシカ、クマ、クジャクも担当し、日本庭園ではコブハクチョウが何度も繁殖しました。ゾウのあとは企画調整班での教育普及やカバ、サイなどの草食獣を担当しました。また、やりたい動物は一通りは担当できましが、しかし苦手なは虫類には当たらなかったのは、幸運だったと勝手に思っています。

敬老の日の長寿動物のゾウにリンゴのプレゼント(右が筆者)

仕事は盗んで覚えろ、と教えられた時代。先輩には「物を盗んだら捕まるけど、技は盗んでも誰も怒らない」とよく言われました。自分も後輩の見本になるよう心掛けてきたつもりですが、しかし、今の人は物でも情報でもすぐに手に入るため自分で必要な物を作ったり、未知の事態への対処など、そのあたりの取り組みが弱くなっていると思います。

そこで、これからの動物園に期待することになるのですが、方向性はともかく今後は動物(の都合)を優先させるのか、入園者に重きを置くかで、おのずと異なった道に進むことになります。極端にいえば繁殖させる動物と見せる動物との二つに分かれていくのではないかと思います。よく土地が狭いことを理由にされますが、は虫類生態館(アイファー)のように二階建てにしてバックヤードにつくるなど、工夫の余地はあると思います。今のゾウ舎もプロジェクトチームを組んで作ったにも関わらず、異なる意見のいいとこ取りになり、兼用というか中途半端な作りになっているところがあります。繁殖のために雄を飼うためはもっと徹底した造りにすべきだと思います。ゾウは確かに危険な動物です。しかし、だからといって目をつむってばかりではおられず、どんな動物が相手であっても工夫が必要なのは言を待つまでもありません。長く務めてきた飼育員生活。以前の私は動物園の在り方について、ずいぶん考えを巡らせてきたつもりですが全くの力不足。退職後も外から人間としてかっての職場を厳しくも温かい目で見守り続けていければいいと思っています。

(天王寺動物園前部門監理主任 柴田 総)